Artikel Inhalt

Stell dir vor, du machst das Licht aus, und nur der Bildschirm bleibt als letzte kleine Insel im Raum. Genau so habe ich meine Liebe zu PS1 Horror Games entdeckt: Herzklopfen, misstrauische Kamerawinkel und dieses Radio-Static, das dich innerlich zusammenzucken lässt. Hier geht es nicht um eine endlose Liste, sondern um fünf Spiele, die heute noch halten, was sie damals versprochen haben. Atmosphäre, die trägt, und Design, das dich in seinen Rhythmus zwingt. Ich zeige dir, warum genau diese fünf sitzen, wo sie heute glänzen, und wie du ohne großes Gefrickel direkt losspielst. Am Ende hast du einen klaren Plan für den Abend und genau die Dosis Retro-Horror, die du gesucht hast.

Was PS1‑Horror so besonders macht

Wenn ich an PlayStation‑1‑Horror denke, spüre ich sofort dieses dichte, leicht beklemmende Gefühl im Bauch. Es ist nicht die Grafik, die trägt, sondern der Mix aus Einschränkungen und cleveren Entscheidungen. Die PS1 hatte Limits bei Auflösung, Speicher und 3D‑Leistung. Genau daraus entstand ein Stil, der bis heute fasziniert: enge Räume, pointierte Kamerawinkel und Geräusche, die mehr erzählen als das Bild. Weniger Information bedeutet mehr Fantasie.

Drei Säulen prägen diesen Horror. Erstens das Sounddesign. Ein leises Klackern im Nebenraum, ein entferntes Dröhnen, ein Zischen im Radio. Mit Kopfhörern wird das zur halben Spielmechanik. Zweitens die Raumkomposition. Viele PS1‑Horrorspiele arbeiten mit verschachtelten Orten, kurzen Gängen und markanten Türen. Orientierung wird zum kleinen Rätsel aus Risiko und Belohnung. Drittens die Inszenierung von Unsicherheit. Statt Effekte zu stapeln, lassen dich diese Spiele warten, lauschen und interpretieren. Angst entsteht im Dazwischen.

Technisch hilft die Ästhetik der Zeit. Grobes 3D, feines Flimmern, harte Kanten. Studios nutzten das klug: Nebel, Dunkelzonen und scharfe Schatten kaschieren Limits und erzeugen Spannung. Genau deshalb funktionieren die Klassiker heute noch erstaunlich gut. Stell die Darstellung auf 4:3, dimme das Zimmerlicht und nutze bei Bedarf eine dezente Körnung oder einen leichten CRT‑Look, dann klickt die Atmosphäre sofort.

Für mich gehört auch das Tempo dazu. PS1‑Horror ist ein Puls. Kurze Erkundungen, dann Druck, dann ein Moment zum Sammeln. In 30 bis 45 Minuten entsteht eine kleine Spannungswelle, die dich genau richtig fordert. Damit diese Sessions nicht am Setup scheitern, halte ich meine Umgebung schlicht und reproduzierbar: ein einheitliches Frontend, klare Controller‑Belegung, ein paar bewährte Grafik‑Presets. Wenn du dir dafür eine solide Basis legen willst, hilft dir mein umfangreicher RetroArch Guide. Danach kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren: auf den nächsten Schritt in den dunklen

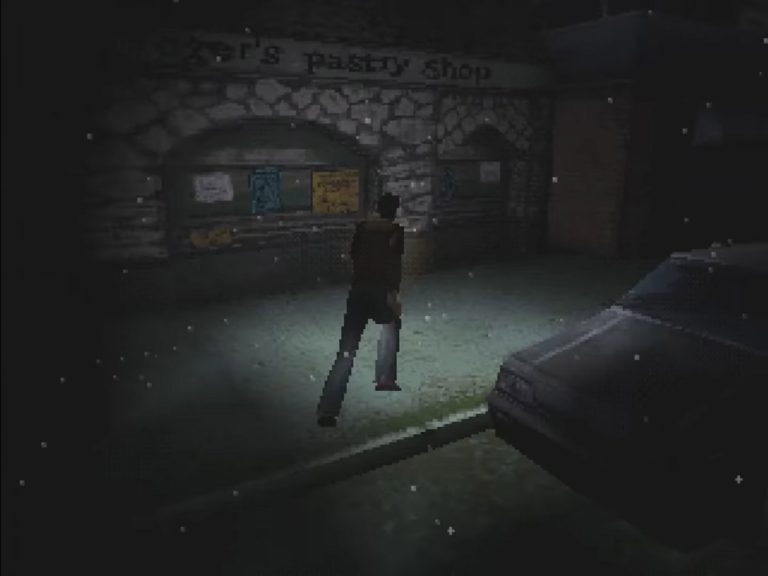

Silent Hill (1999) – Psychologischer Nebelhorrror statt Jumpscares

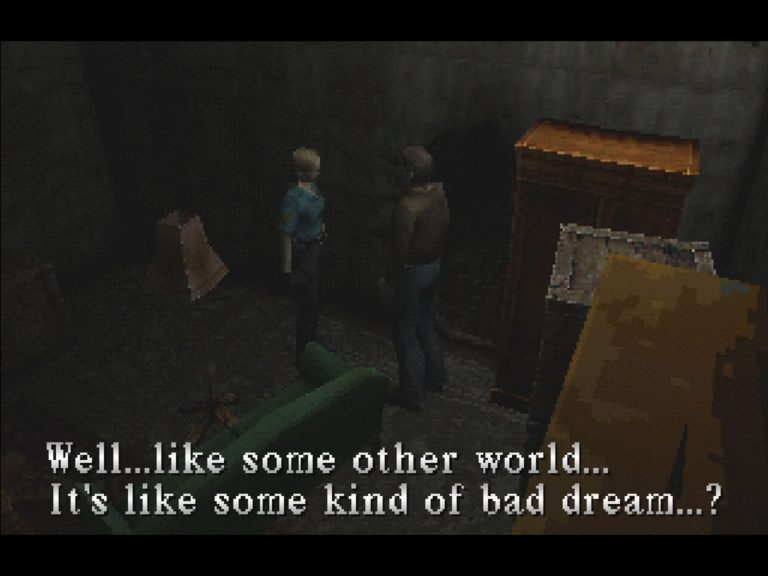

Silent Hill folgt Harry Mason, der auf der Suche nach seiner verschwundenen Tochter in eine nebelverhangene Kleinstadt gerät, deren Realität sich schleichend zur Otherworld verformt. Der Horror entsteht nicht durch laute Schocks, sondern durch psychologische Anspannung, rätselhafte Puzzles und ein Sounddesign, das dich permanent auf Kante hält. Für mich ist das der Einstiegspunkt in eine ganze Reihe von Spielen, die zeigen, wie stark Atmosphäre und Inszenierung auch ohne moderne Grafik funktionieren.

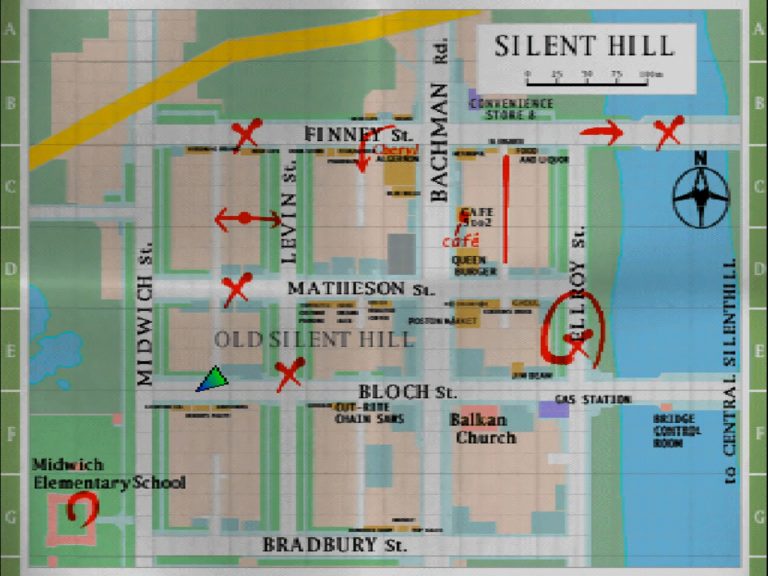

Was Silent Hill so besonders macht, ist die Konsequenz in jedem Detail. Der Nebel kaschiert nicht nur technische Limits, er wird zur Bühne für die Fantasie. Du siehst nie zu viel, immer gerade so wenig, dass dein Kopf den Rest ausmalt. Das Radio ist mehr als ein Gimmick. Es wird zur “Warnlinie” zwischen dir und dem Unsichtbaren. Dieses leise Rauschen, bevor irgendetwas sichtbar wird, zieht den Puls nach oben und macht dich vorsichtig. Ich spiele Silent Hill bewusst mit 4:3, Kopfhörern, leicht reduzierter Helligkeit und einem dezenten Grain, damit Bildkomposition und Stimmung genau so greifen, wie sie gedacht sind.

Die Struktur der Stadt ist ein zweites Standbein des Horrors. Schulen, Krankenhäuser, Apartments und Straßen wirken zunächst vertraut, bekommen aber durch kleine Brüche eine fremde, bedrohliche Qualität. Puzzles sind selten reine Schieberätsel, sondern thematisch eingebettet. Ein Gedicht an der Tafel wird zum Schlüssel, eine Notiz zur Beweiskette, ein Klassenzimmer zur Falle. Genau das sorgt für den Flow zwischen Erkunden, Verstehen und Handeln. Dabei hilft es, sich selbst ein sauberes Inventar‑Management anzugewöhnen: Heilung und Munition nicht horten, sondern wohlüberlegt einsetzen. Viel Horror entsteht aus der Entscheidung, wann du riskierst und wann du dich sicherst.

Ich habe Silent Hill zuletzt unter der Bettdecke auf dem Retroid Pocket Classic gespielt. Das AMOLED bringt Grautöne, Schatten und kleine Körnung so sauber zusammen, dass der Nebel dicht und glaubwürdig wirkt, ohne flach zu wirken. Der vertikale Formfaktor ist angenehm für kürzere Horror‑Sessions im Bett oder auf der Couch. Falls euch das Gerät interessiert, geht es hier zu meiner Review.

Ein paar praktische Tipps aus Erfahrung:

- Raumverständnis zuerst. Karte regelmäßig prüfen, markante Türen mental “taggen” und Wege so legen, dass du im Zweifel einen Rückzugsort im Kopf hast.

- Kampf ist nicht Pflicht. Viele Situationen löst du sicherer mit Positionierung, Ausweichen oder kurzem Sprint, statt jeden Gegner zu bekämpfen.

- Lesen lohnt sich. Notizen und Beschriftungen sind die Brücke zwischen Ort und Rätsel. Wer aufmerksam liest, vermeidet Frust.

- Audio als Kompass. Radio und Umgebungsgeräusche geben Richtung. Erst hören, dann entscheiden.

Warum das alles heute noch zieht? Silent Hill inszeniert Unsicherheit als Mechanik. Es gibt dir nie die totale Kontrolle, sondern fordert Aufmerksamkeit, Ruhe und Interpretation. Genau das macht es zu einem zeitlosen PS1‑Horror. Wer die Reihe anpackt, sollte mit Teil 1 starten, weil hier der Ton gesetzt wird: weniger Explizites, mehr Kopfkino, mehr Welt als Metapher. Und selbst nach Jahrzehnten bleibt dieser erste Spaziergang durch den Schulflur für mich einer der intensivsten Momente der PlayStation‑Ära.

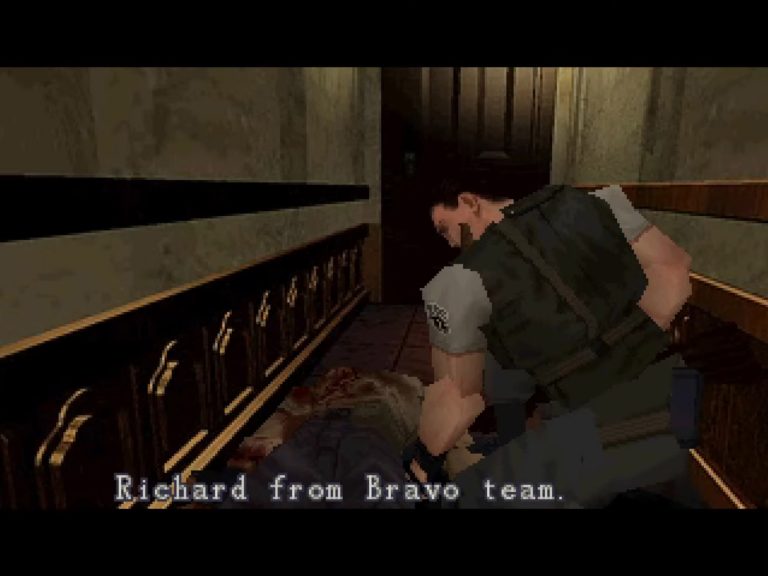

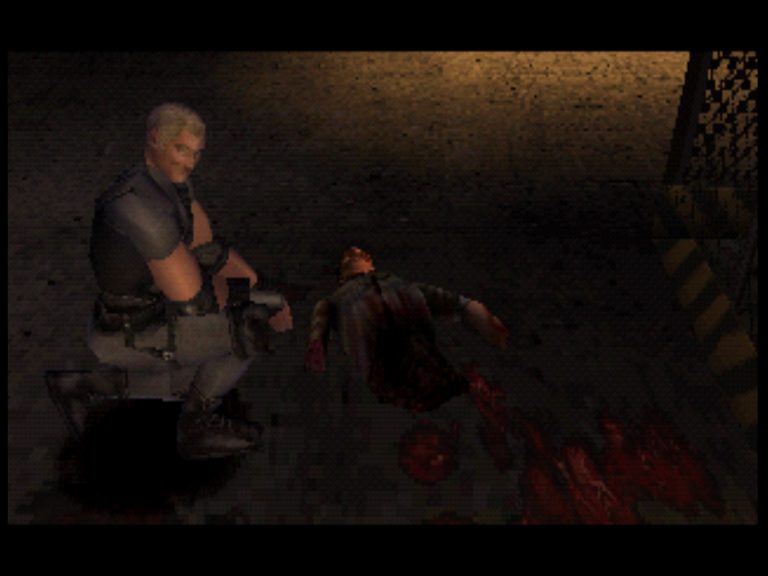

Resident Evil (1996) – Zombie‑Thriller im Herrenhaus

Resident Evil beginnt als Einsatz des S.T.A.R.S.-Teams und verwandelt das Spencer-Herrenhaus in eine dichte Studie über Angst und Kontrolle. Für mich ist das der Punkt, an dem PlayStation‑Horror seine eigene Sprache findet. Räume greifen wie Zahnräder ineinander, Kamerawinkel führen deinen Blick, Türen markieren jeden Übergang als kleine Szene. Das Haus ist kein Level, es ist ein Organismus, der dich prüft.

Warum prägt es PS1‑Horror so stark? Weil es aus Knappheit echte Spannung baut. Schlüsselitems setzen dramaturgische Marker, öffnen neue Wege und zwingen dich, die Villa immer wieder neu zu denken. Die berühmten Türsequenzen wirken wie kleine Schnitte zwischen Angst und Hoffnung. Ich mag, wie das Spiel dich in bereits erkundete Bereiche zurückschickt, die plötzlich anders wirken, nur weil dein Ziel, dein Blick oder der Klang im Flur sich verändert hat. Das ist Survival als Entscheidung und nicht als Daueraction.

Mich fasziniert auch, wie die Räume erzählen. Ein Salon, der erst wie Deko wirkt, entpuppt sich später als Knotenpunkt, weil ein Gemälde, eine Uhr oder eine Statue plötzlich Bedeutung bekommt. Genau dieses langsame Entfalten macht Resident Evil so ikonisch. Du wirst achtsam, nimmst Details wahr, merkst dir Winkel, und auf einmal fühlt sich die Villa wie ein echtes Haus an, das du lernst und nicht nur „spielst“. Dazu kommt die Stille. Viele Momente sind nur Sound und Bild, kein Dialog, kein Tutorial. Das Spiel traut dir zu, Atmosphäre zu lesen.

Nostalgisch hänge ich an der ersten Stunde, wenn du noch nicht weißt, wie groß die Villa wirklich ist. Jeder neue Flur ist ein kleiner Muttest. Ich habe damals mit meinem Vater oft im Foyer innegehalten und einfach zugehört. Heute ertappe ich mich wieder dabei. Das Haus klingt anders, je nachdem, was du vorhast, und genau diese feinen Signale geben dem Spiel seine Seele. Auch die Safe Rooms sind mehr als Speicherpunkte. Sie sind kurze Atempausen, musikalische Anker, die dich für einen Moment aufrichten, bevor die nächste Tür wieder die Schultern anspannt.

Mechanisch bleibt RE deshalb zeitlos, weil es dich mit Entscheidungen fesselt. Gehst du den langen Weg, um einen starken Gegner zu umgehen, oder nimmst du die Abkürzung mit Risiko. Nimmst du Heilung jetzt oder später. Trägst du ein Schlüsselitem mit, das vielleicht Platz frisst, aber eine Tür spart. Diese Mikroentscheidungen sind kein „Gimmick“, sie sind der Kern des Nervenkitzels. Und sie funktionieren heute genauso gut wie damals.

Wenn du die Serie im größeren Kontext sehen willst, hilft ein Blick auf die GameCube‑Phase. Dort hat Capcom den Ton weitergedreht und die RE‑DNA bei Teil 4 neu definiert. Mehr dazu findest du in meiner Liste der besten GameCube‑Spiele.

Unterm Strich ist Resident Evil für mich ein Architektur‑Thriller mit Horrorherz. Es macht dich aufmerksam, bevor es dich erschreckt, und belohnt Ruhe mehr als Reflex. Deshalb wirkt es heute noch frisch, nicht wegen moderner Technik, sondern wegen zeitloser Ideen. Räume als Dramaturgie, Geräusch als Warnung, Entscheidung als Spannung. Und wenn du irgendwann die Villa im Kopf hast, merkst du, wie stark diese Orte sind. Sie bleiben, lange nachdem du den Controller weggelegt hast.

Dino Crisis (1999) – Raptoren statt Zombies

Dino Crisis nimmt die vertraute Capcom‑Formel und ersetzt Verwesung durch Jagdinstinkt. Statt Zombies stehen dir Raptoren gegenüber, schnell, aggressiv, unberechenbar. Schauplatz ist ein abgeschotteter Forschungskomplex auf Ibis Island mit sterilen Laboren, verriegelten Sicherheitszonen, Terminals und Zutrittsstufen. Das ergibt einen klaren Technothriller‑Ton, der sich völlig anders anfühlt als das barocke Herrenhaus aus Resident Evil. Gleiche DNA, anderer Herzschlag.

Der Reiz liegt im Tempo und im Raumverständnis. Die Struktur bleibt rätselgetrieben, doch Begegnungen sind unmittelbarer. Du planst Wege nicht nur um Ressourcen, sondern auch um Bewegungsmuster. Ein Ruf im Gang, Krallengeräusche auf Metall, dann ein Schatten am Bildrand. Räume bekommen Bedeutung, weil sie Deckung bieten, Engstellen erzeugen oder dir einen Fluchtwinkel schenken. Wenn ein Raptor durchbricht, ist das keine billige Schrecksekunde, sondern eine operative Störung in deinem Plan. Du denkst systemisch, die Dinosaurier reagieren animalisch, und daraus entsteht ein eigener Survival‑Flow.

Ich mag, wie das Spiel mit Farbschlüsseln, Zutrittsleveln und Terminals arbeitet. Dadurch wirkt der Komplex wie eine echte Anlage mit Protokollen, Sicherheitsstufen und Umwegen, die später zu Abkürzungen werden. Ein Sicherheitsflur öffnet sich, ein neuer Sektor schaltet frei, und plötzlich verschiebt sich die gesamte Wegelogik. Der kühle Look mit hartem Licht und klaren Kanten stützt diese Atmosphäre. Oft hörst du einen Raum, bevor du ihn siehst, und genau diese sachliche Spannung trägt die Begegnungen. Selbst kleine Detailbrüche, etwa Blutspuren in klinischen Bereichen, funktionieren wie Warnschilder, die dich langsamer und aufmerksamer machen.

Für diesen Artikel habe ich das Spiel nochmal auf dem Miyoo Flip gezockt. Aufklappen, kurze Session, wieder schließen und später weitermachen, das passt perfekt zum Gefühl von kleinen Einsätzen mit klaren Zielen. Wenn dich das Gerät interessiert, geht es hier zu meinem Miyoo‑Flip‑Test.

Spannend ist, wie Dino Crisis Capcoms Variabilität zeigt. Dieselben Zutaten, aber ein anderes Gericht. Weniger Verfall, mehr Beutejagd. Weniger Gruselräume, mehr Taktik im Flur. Und trotzdem sitzt die Atmosphäre, weil das Spiel dich zwingt, Winkel, Entfernungen und Zeitfenster zu verstehen. Jede Begegnung fühlt sich an wie eine kleine Operation, die du im Kopf planst und im Raum umsetzt. Das macht den Unterschied zwischen blindem Kampf und klarem Vorgehen, und genau daraus zieht das Spiel seine Spannung.

Unterm Strich ist Dino Crisis der Action‑Cousin des PS1‑Horrors. Rätsel, Kartenarbeit und Ressourcen bleiben wichtig, aber die Bedrohung ist körperlicher und unmittelbarer. Wer sehen will, wie flexibel die Capcom‑Formel auf der PlayStation sein konnte, findet hier ein Labor mit Biss, das heute noch imponiert, weil es dich denken lässt, bevor es dich erschreckt.

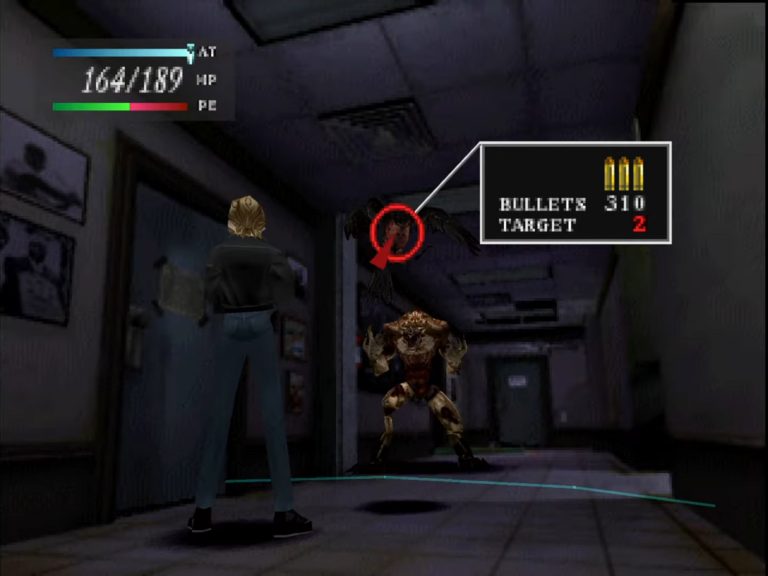

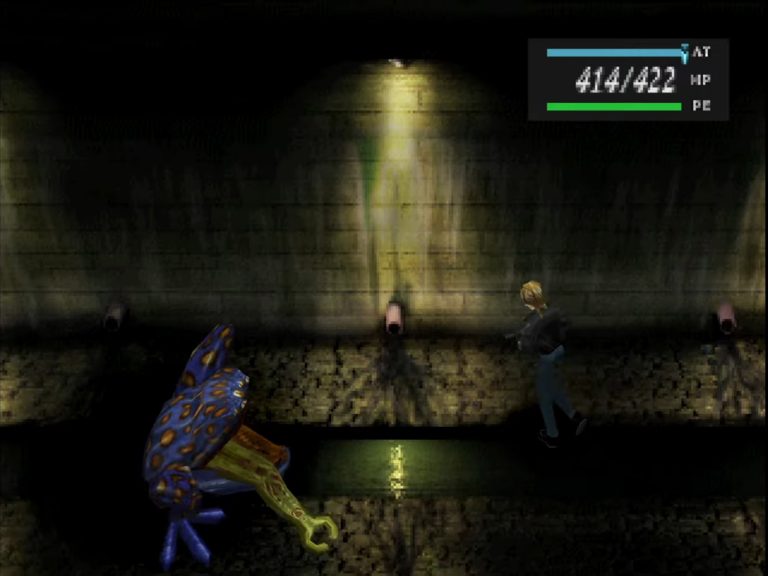

Parasite Eve (1998) – JRPG‑Horror in New York

Parasite Eve verknüpft JRPG‑Systeme mit Body‑Horror und begleitet Aya Brea, eine New Yorker Polizistin, deren Ermittlungen von einer Opernaufführung in eine biologische Albtraumspirale führen. Die Schauplätze sind pures New York: Opernhaus, Central Park, Museum of Natural History, kalte Straßen im Winter. Was sofort hängen bleibt, ist die Stimmung. Keine billigen Schocks, sondern eine sachliche Bedrohlichkeit, die wie ein kalter Film über jedem Raum liegt.

Der Kampf nutzt ein ATB‑System mit freier Positionierung. ATB steht für Active Time Battle. Deine Aktionsleiste füllt sich in Echtzeit, und wenn sie voll ist, kannst du handeln, Fähigkeiten zünden oder angreifen. Dazwischen bewegst du Aya aktiv, weichst aus, findest Winkel und nutzt kurze Fenster im Raum. Es fühlt sich taktisch an, aber nie trocken.

Warum das so gut funktioniert? Parasite Eve lässt Mechanik und Thema ineinandergreifen. Wenn du eine Waffe moddest oder eine Fähigkeit aufrüstest, wirkt das wie ein Stück Kontrolle in einer Welt, die dir entgleitet. Genau daraus entsteht die Spannung zwischen Wissen und Ungewissheit. Du glaubst, den nächsten Boss verstanden zu haben, dann zwingt dich das Spiel, den Raum neu zu lesen. Musik und Sound sind zurückhaltend, fast wissenschaftlich, und treffen dadurch härter. Selbst die Menüästhetik, die nüchternen Statusanzeigen und das klinische Interface stützen dieses Gefühl von “Körper als System”, das jederzeit kippen kann.

Ich erinnere mich an einen Abend im Museum. Ich bin nach dem Kampf nicht sofort weiter, sondern stand minutenlang vor einer Vitrine. Das Licht, der Hall, die kühle Ruhe nach dem Stress fühlten sich so real an, dass ich kurz vergaß, dass ich ein Spiel spiele. Genau das macht Parasite Eve stark. Es braucht keine Effekte, um dich festzuhalten. Es lässt dich an Orten verweilen, die “arbeiten”. Dann, wenn du wieder losläufst, setzt es eine Spitze und treibt dich in diese beklemmende Mischung aus Taktik und Panik.

Spielerisch glänzt das Positioning. Du lernst, den Abstand zu halten, Kreise zu ziehen, kurze Fenster für Fähigkeiten zu nutzen und deine Builds gezielt zu formen. Kleine Entscheidungen, große Wirkung. Ein anderer Lauf mit leicht veränderter Modding‑Strategie und du spürst sofort, wie anders sich Begegnungen anfühlen. Das motiviert zum Experimentieren, ohne grindig zu werden. Und weil die Orte klar lesbar sind, hat jeder Bosskampf eine eigene räumliche Identität, die du dir einprägst.

Wenn du dir zusätzlich Ziele setzen willst, lohnt sich ein moderner Anreiz über Erfolge. Ich habe mir so neue Routen und Builds gegeben, was die Bosskämpfe spürbar aufregender macht. Für den Einstieg hilft mein RetroAchievements‑Guide. Damit bekommst du motivierende Ziele, ohne den Charakter des Spiels zu verwässern.

Unterm Strich ist Parasite Eve der präzise Part unserer PS1‑Horror‑Top 5. Weniger Blut, mehr Idee. Thema, Systemdesign und Ort ziehen an einem Strang und liefern Horror, der unter die Haut geht, weil er dich denken lässt. Wenn du Großstadt‑Atmosphäre, taktische Kämpfe und diese leise, wissenschaftliche Kälte magst, ist Aya Brea genau die Begleitung, mit der du in eine unvergessliche Winternacht von New York abtauchst.

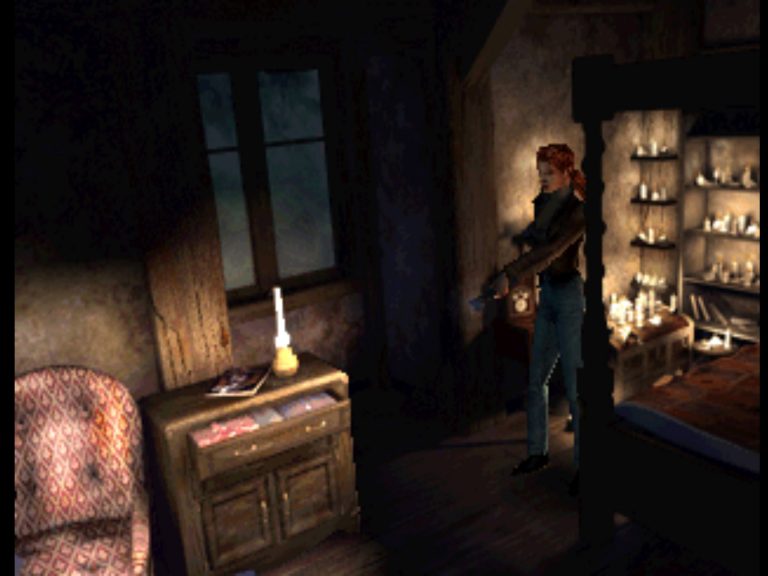

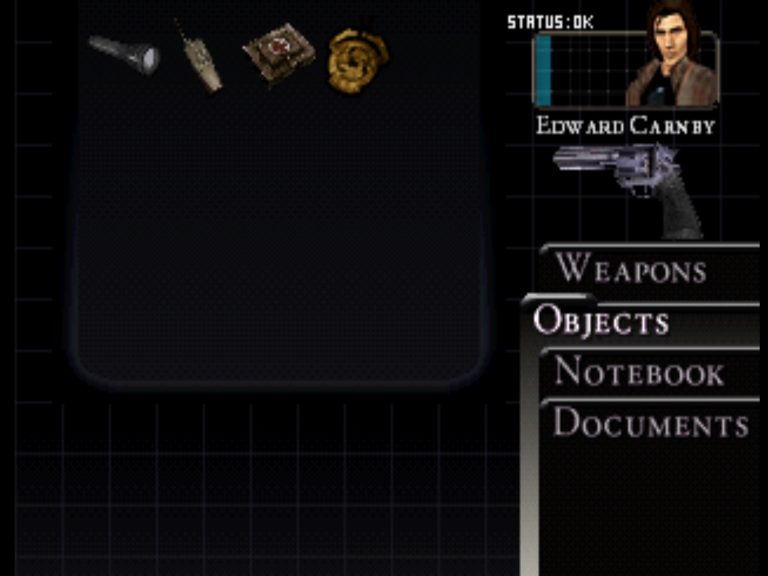

Alone in the Dark: The New Nightmare (2001) – Taschenlampe an, Nerven blank

Alone in the Dark: The New Nightmare versetzt dich als Edward Carnby oder Aline Cedrac auf Shadow Island, wo eine Ermittlungsreise in eine düstere Mischung aus Gothic‑Grusel und Okult‑Mythologie kippt. Die Tonalität ist sofort anders als bei den Capcom‑Titeln. Weniger Labor, mehr Herrenhaus und Ruinen, weniger Jagdinstinkt, mehr Licht und Schatten als zentrale Spielidee. Genau das prägt den Flow. Du arbeitest dich durch alte Gemäuer, Archive, Gewölbe und finstere Außenareale, während das Spiel dich immer wieder zwingt, mit Beleuchtung, Sichtachsen und Silhouetten zu denken.

Was mich daran packt, ist die Inszenierung von Dunkelheit als Mechanik. Viele Szenen leben davon, dass du nur Umrisse siehst, dass der Raum erst durch deine Lampe „existiert“. Türen, Gitter, Steintreppen und zerbrochene Fenster werden zu Puzzleteilen, weil ihre Konturen in der Finsternis verschwimmen und erst mit Licht Bedeutung bekommen. Dadurch fühlt sich jede Bewegung vorsichtig an. Du nimmst dir Zeit, blickst in Ecken, „baust“ dir den Raum Schritt für Schritt. Das ist ein anderer Horror als unmittelbare Bedrohung. Es ist das Unsichere, das dich langsam festhält.

Die Dual‑Protagonisten setzen dabei schöne Akzente. Edwards Weg ist direkter und geerdeter, Aline bringt eine akademische, neugierige Perspektive. Zusammen ergibt das eine Erzählung, die sich wie zwei Blickwinkel auf denselben Albtraum liest. In den stärksten Momenten arbeitet das Spiel mit Architektur, Geräusch und Schattenbildern, statt dich mit Effekten zu überrennen. Ruinierte Bibliotheken, windige Höfe, knarzende Treppen, dazu ein Score, der nicht pausenlos drängt, sondern Räume mit kalter Ruhe füllt.

Für diesen Artikel habe ich Alone in the Dark nochmal hochskaliert und mit Widescreen Patch gezockt. Wenn du sehen willst, wie sich moderne Retro‑Handhelds dabei schlagen, geht es hier zu meinem Retroid‑Pocket‑5‑Praxistest. Die klare Darstellung hilft enorm, Konturen, Schattenkanten und Sichtfenster zu lesen, was AitD’s Licht‑Gameplay erst richtig zur Geltung bringt.

Warum gehört es in eine PS1‑Horror‑Top 5? Weil es zeigt, wie stark Atmosphäre durch Reduktion sein kann. Weniger Reizüberflutung, mehr Raumgefühl. Weniger Dauerdruck, mehr Unsicherheit, die du mit Werkzeugen wie Licht und Orientierung langsam besiegst. Alone in the Dark ist deshalb kein Action‑Gegenstück, sondern ein Gothic‑Puzzler mit Horrorherz, der dich vorsichtig, aufmerksam und ein bisschen altmodisch werden lässt, im besten Sinn. Wenn du diese Sorte Grusel liebst, ist Shadow Island genau der Ort, an dem du die Taschenlampe einmal nicht als Komfort, sondern als Hauptfigur erlebst.

Fazit: Warum PS1 Horror Games heute noch unter die Haut gehen

Für mich sind diese fünf Spiele mehr als Nostalgie. Sie zeigen, wie stark Atmosphäre, Raumgefühl und Sound Horror tragen können, selbst ohne moderne Grafik. Silent Hill flüstert, Resident Evil konstruiert Spannung über Architektur, Dino Crisis schaltet auf Jagdinstinkt, Parasite Eve denkt Horror als System, Alone in the Dark macht Licht zur Hauptfigur. Jede Wahl setzt einen anderen Schwerpunkt, alle fünf erzählen aber dieselbe Wahrheit: Angst entsteht im Dazwischen, in Blickwinkeln, Geräuschen und Entscheidungen.

Ich mag an dieser Ära, dass sie mich zum langsamen Spielen zwingt. Erst hören, dann sehen, erst lesen, dann handeln. Wenn ich heute die Konsole ausmache, bleiben nicht Effekte im Kopf, sondern Orte, Klänge und kleine Momente von Mut, wenn man doch noch eine Tür öffnet, obwohl alles in einem Nein schreit.

Jetzt bist du dran. Welche PS1 Horror Games würdest du heute wieder einlegen und warum? Schreib mir deine Erinnerungen, Lieblingsszenen oder ungelösten Fragen in die Kommentare. 💬

👉 Wenn du Lust hast, keine neuen Reviews und Retro-Geschichten mehr zu verpassen, dann melde dich am besten für meinen Newsletter auf der Startseite von Retro Legends an. Dort findest du das Anmeldeformular und bleibst immer auf dem Laufenden, wenn ein neuer Artikel erscheint.

👉 Aktuelle Updates und Retro-Vibes gibt es außerdem jederzeit auf Instagram bei @retrolegendsde

Adrian Lemme

Seit meiner Kindheit begleiten mich Videospiele – von den Klassikern der 90er- und 2000er-Jahre bis hin zu modernen Retro-Handhelds. Auf meinem Blog teile ich meine Leidenschaft für Retro-Gaming, legendäre Spiele und spannende Hardware. Egal ob tiefgehende Reviews, Sammlerstücke oder Emulation – hier dreht sich alles um die goldene Ära der Videospiele!

Adrian Lemme

Seit meiner Kindheit begleiten mich Videospiele – von den Klassikern der 90er- und 2000er-Jahre bis hin zu modernen Retro-Handhelds. Auf meinem Blog teile ich meine Leidenschaft für Retro-Gaming, legendäre Spiele und spannende Hardware. Egal ob tiefgehende Reviews, Sammlerstücke oder Emulation – hier dreht sich alles um die goldene Ära der Videospiele!